.

livello elementare

.

ARGOMENTO: STORIA NAVALE

PERIODO: XVI SECOLO

AREA: MAR MEDITERRANEO

parole chiave: corsari barbareschi

.

da «Contro i corsari barbareschi» una guerra permanente nel Mediterraneo di età moderna di Emiliano Beri

Proteggere le rotte

Progressivamente, quindi, il controllo dello spazio marittimo venne organizzato in funzione tanto della protezione dei litorali dalle incursioni quanto, e sempre più, della protezione delle rotte commerciali e dei bastimenti in navigazione; protezione in cui un ruolo centrale ebbero l’armamento imbarcato dai bastimenti e le pratiche assicurative 11, ma non solo. Questo cambiamento di punto visuale porta il discorso, almeno in parte, fuori dallo schema di riferimento dei due modelli (difesa statica-difesa mobile). Ma, si badi bene, solo in parte.

Perché lo schema resta valido, come modello operativo, anche se prendiamo in esame il controllo degli spazi marittimi in funzione della protezione delle rotte e della navigazione. Verrebbe naturale pensare che per proteggere navi e rotte, ossia lo spazio liquido per sé stesso – non in funzione della sicurezza dei litorali – lo strumento di controllo dovesse essere necessariamente mobile, ossia il battello armato che percorreva le rotte su cui si muovevano i bastimenti mercantili, proteggendoli per via indiretta (scacciando i corsari, con azioni di caccia o attraverso l’effetto dissuasivo della sua sola presenza) o per via diretta, scortandoli. Il battello armato era naturalmente uno strumento.

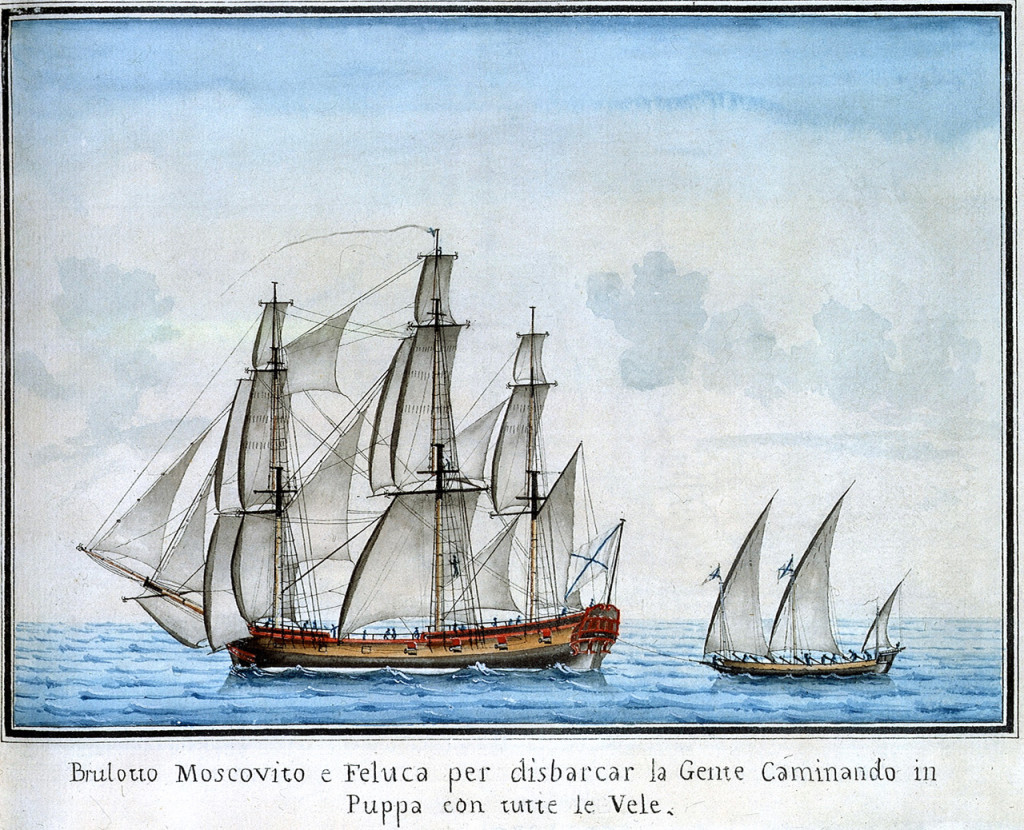

Un brulotto che batte bandiera russa (moscovita) e una feluca – National Maritime Museum, Greenwich, London

Nella realtà veneziana, ad esempio, era il principale strumento di protezione della navigazione mercantile 12, ma non lo era lungo i litorali militarizzati dell’Italia non veneziana e della Spagna. Qui l’elemento mobile va collocato in posizione subordinata anche nella protezione delle rotte. Bastimenti armati di ogni tipo (feluche, brigantini, tartane, galeotte, galee, galeoni, corvette, sciabecchi, fregate, vascelli ecc.), accumunati da una persistente presenza del remo come forma propulsiva alternativa e sinergica alla vela, venivano impiegati in periodiche missioni di pattugliamento; venivano mobilitati per dare la caccia a legni corsari quando questi erano avvistati e segnalati. Anche quando salpavano non allo scopo di effettuare una crociera di pattugliamento anti corsaro, ma per trasportare dignitari, truppe, denaro, o merci, se incontravano corsari, ed erano in condizione di superiorità, agivano 13, ed in ogni caso la loro sola presenza in mare dissuadeva il predatore, che solitamente si teneva alla larga, per prudenza, dai battelli armati. Non solo, i legni militari erano utilizzati anche per la protezione diretta dei bastimenti mercantili, ossia nella scorta; in primo luogo dei convogli, ma anche, occasionalmente, di singoli battelli; in ultimo, non di rado proteggevano direttamente le merci, imbarcandole.

Lo strumento mobile era quindi presente nella protezione dello spazio liquido; e non mancava di essere, per quanto possibile, efficiente, anche grazie all’assistenza di un sistema informativo particolarmente attivo. Un sistema capillare di raccolta ed elaborazione di informazioni, che agiva sia a livello strategico (di pianificazione della difesa) sia a livello operativo (dell’azione dei battelli impegnati nella difesa) organizzato intorno alle notizie trasmesse da spie e informatori, e alle novità che correvano sul mare insieme ai bastimenti; «novità di mare» che avevano nei consoli e nelle infrastrutture fortificatorie e sanitarie litoranee i propri centri di raccolta, e nei legni leggeri di conserva alle unità armate, e nei corrieri e «cavallari», i vettori di trasmissione. A ciò si aggiungevano poi i sistemi di segnalazione delle torri e delle altre posizioni di avvistamento, che comunicavano in tempo reale ai battelli armati, e a quelli mercantili, la presenza di legni sospetti (e mettevano al contempo in allarme i presidi e i borghi costieri vicini) 14.

Ma l’efficienza non corrispondeva necessariamente con l’efficacia, perché per quanto ben oliato, e ben assistito dall’informazione, lo strumento mobile rimase costantemente deficitario per consistenza numerica rispetto alla dimensione degli spazi da controllare (nonostante non siano mancate proposte e tentativi di accrescerlo, e non siano mancate, parimenti, le azioni concertate in cui squadre di stati diversi univano le proprie forze). Più efficace risultava la protezione diretta, ossia la scorta ai convogli e l’imbarco di merci su navi da guerra, ma nel brulicare di attività marittima del Mediterraneo le navi da guerra non erano molte, e i convogli erano un’eccezione: coinvolgevano una porzione minoritaria del Traffico 15.

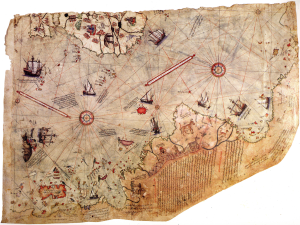

Lo strumento mobile, quindi, non garantì mai un controllo capillare degli spazi marittimi, nemmeno di quelli di rilevanza per la navigazione, ossia di quelli in cui si addensavano la maggior parte delle rotte. Era uno strumento concepito come parte di un sistema di difesa, ma non come il suo fulcro, non come l’elemento centrale. L’elemento centrale del sistema va cercato altrove, ossia nella componente statica, terrestre, nella fortificazione costiera: torre, castello, borgo murato, forte o fortezza. Può sembrare strano che la protezione del mare, della navigazione, dello spazio liquido, fosse esercitato principalmente da uno strumento terrestre, ma le fonti ci portano in questa direzione. Per il Cinquecento, il Seicento, il Settecento e il primo Ottocento le testimonianze sulla funzione delle fortificazioni costiere quali strumenti di protezione della navigazione sono numerose. Emergono più volte nelle proposte di costruzione di fortificazioni, nelle istruzioni per i torreggiani, nelle relazioni e nei dispacci sugli affari marittimi 16.

La portata della protezione era limitata naturalmente, non andava oltre il tiro del cannone delle fortificazioni. Ma era sufficiente, perché, ed è questo il punto, le rotte si sviluppavano principalmente in uno stretto spazio di mare addossato alla costa. Nel Mediterraneo i bastimenti si muovevano sempre, o quasi sempre, in vicinanza della costa. Già Braudel ce ne parla, e lo spiega anche con la necessità di protezione contro i corsari 17: navigare vicino alla costa, in vista della costa, voleva dire trovare rapidamente protezione sotto il cannone di una torre o di un castello in caso di avvistamento di un legno sospetto, e voleva dire salvezza quando non restava altra soluzione che l’abbondono del bastimento e la fuga precipitosa a terra. Non solo, voleva anche dire avere accesso alle informazioni in tempo reale, sul pericolo, grazie al sistema di segnalazione del vallo turrito che contornava il mare 18.

La Torre di Capo Rama è una torre di difesa costiera che faceva parte del sistema di Torri costiere della Sicilia, quale sistema difensivo di avvistamento dei navigli saraceni- autore foto BjsTorre-Capo-Rama-bjs.jpg – Wikimedia Commons

Lo strumento che permetteva un controllo capillare quindi era la fortificazione costiera, perché quasi non esisteva tratto di costa italiana o iberica, continentale o insulare, che non fosse guardato da una torre o da un’altra opera di difesa. Le fortificazioni costiere erano state realizzate, soprattutto in Spagna e Italia (meno in Francia, tradizionale alleata del blocco ottomano), tra XVI e primo XVII secolo, principalmente come forma di protezione dalle incursioni a terra; ma avevano un ruolo determinante, in relazione alla loro presenza capillare (elemento, la capillarità, che le forze navali non potevano avere), anche (e, con la minor intensità delle incursioni a terra, soprattutto) nella protezione della navigazione. Era uno strumento di difesa dalla profondità limitata, perché copriva solo un piccolo spazio di mare, un corridoio, prossimo alla costa. Ma nel momento in cui le rotte si addensavano sotto costa, percorrendo questo corridoio, ecco che lo strumento aveva una efficacia non trascurabile, tanto da far pensare che la navigazione mediterranea nel suo essere costiera fosse intensamente condizionata dalla sicurezza che il procedere sotto costa comportava. Si tratta di un elemento, quest’ultimo, su cui pone l’accento una relazione del 31 agosto 1820.

ammiraglio Des Geneys

Chi scrive è l’ammiraglio Des Geneys, comandante della flotta sarda. Nell’aprile del 1816 il Regno di Sardegna aveva sottoscritto trattati di pace con le Reggenze di Algeri, Tunisi e Tripoli; i trattati garantivano l’immunità dei mercantili sabaudi dagli attacchi corsari. Lo strumento del trattato di pace con le Reggenze quale forma di protezione della navigazione dalla minaccia corsara non era una novità: vi avevano fatto ricorso una pluralità di Stati europei a partire dal Seicento (e financo gli Stati Uniti, nel primo Ottocento). Il rispetto dei termini dei trattati da parte della Reggenze si fondava, tradizionalmente, o su un delicato equilibrio di minaccia-dissuasione – con la Marina da guerra quale strumento deterrente –, o sul pagamento di un tributo annuale, o su entrambi. Nella relazione, Des Geneys esprime il suo parere su una proposta di riduzione del bilancio della Marina, concentrandosi sul fatto che il taglio avrebbe compromesso l’operatività della flotta e quindi la sua efficacia come strumento deterrente, portando di conseguenza alla violazione dei trattati da parte delle Reggenze.

La deterrenza era efficace se si disponeva di una flotta di «forza sufficiente» e se la si faceva «sovente comparire sulle coste» barbaresche, come facevano in quel momento «gli Americani e gli Olandesi» – che per questo scopo mantenevano stabilmente una squadra navale nel Mediterraneo – e i britannici che, sebbene non mantenessero una squadra navale nel Mediterraneo unicamente per questo motivo, nei confronti delle Reggenze adottavano la stessa strategia. Così faceva, dal 1816, anche la Marina sabauda, stimolata in tal senso dai consoli di Algeri, Tunisi e Tripoli, che non mancavano di sottolineare nei loro dispacci la necessità di periodiche crociere dimostrative nelle acque della Berberia. L’alternativa era pagare un tributo annuale ai sovrani delle Reggenze; soluzione adottata in quel momento dalla Danimarca e dalla Svezia, in entrambi i casi per non sostenere i costi necessari al mantenimento di una squadra navale nel Mediterraneo.

A questo punto entra in gioco, nella riflessione, il tema della navigazione

Des Geneys, conclusa la premessa sul meccanismo deterrenza-protezione e sull’alternativa, l’esborso del tributo, sottolinea quali conseguenze comporterebbe l’abbandono della politica del trattato, e si concentra su una caratteristica chiave della marina mercantile sarda, in quel momento principalmente ligure. In caso di un rinnovato stato di guerra con i barbareschi il traffico marittimo non avrebbe goduto di alcuna forma di protezione, perché i «bastimenti mercantili costruiti dopo la pace con le Reggenze, non essendo più adattati al cabotaggio, o sia navigazione di costa, sarebbero ben tosto preda di quei pirati». Ecco il punto: a partire dalla sottoscrizione di trattati tra il Regno di Sardegna e le Reggenze i liguri avevano iniziato a varare bastimenti d’altura, mentre prima utilizzavano principalmente legni adatti alla navigazione costiera. Questo è il motivo per cui Des Geneys lo collega con la cessata minaccia barbaresca (che per i liguri era stata una costante nei tre secoli precedenti), mettendo quindi in relazione la tipologia della navigazione con la protezione offerta dalla vicinanza della costa e dalle fortificazioni costiere 19.

fine III parte – continua

Emiliano Beri

in anteprima, Jacques Callot, le galee dell’ordine di s. Stefano assalgono e vincono i barbareschi, XVII secolo – Fonte Collezione del Museo della città (Livorno) – autore foto Sailko

Jacques callot, le galee dell’ordine di s. stefano assalgono e vincono i barbareschi, xvii secolo, bulino.jpg – Wikimedia Commons

.Note

11 A. Tenenti, Problemi difensivi, cit., pp. 315-316.

12 Da numerosissimi dispacci del Capitano del Golfo della Repubblica di Venezia (Archivio di Stato di Venezia, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mare, nn. 859, 864 867, 870-72, 875, 878, 884-888) ad esempio, emerge con chiarezza il ruolo delle difesa mobile nella protezione delle rotte. Su questo tema: G. Candiani, Un corpo di polizia marittima. Le galeotte veneziane della Dalmazia (1670-1684), in Extra moenia. Il controllo del territorio nelle campagne e nei piccoli centri, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, SoveriaMannelli 2013, pp. 39-63

16 E. Beri, «Per la difesa delli bastimenti nazionali», cit., pp. 168-170; S. Bono, Corsari nel Mediterraneo, cit., p. 82 e 126; ASG, Archivio Segreto,

18 Sugli strumenti di comunicazione delle torri: S. Bono, Corsari nel Mediterraneo, cit., p. 166. Sui sistemi di difesa costieri: ibidem, pp. 164-171; S. Bono, I corsari barbareschi, ERI, Torino 1964, pp. 193-217; M. Lenci, Corsari, cit.,pp. 84-94.

Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime

.

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

,

- autore

- ultimi articoli

Emiliano Beri si è laureato con lode in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Nel 2011 vi ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia, discutendo una tesi sulle guerre di Corsica del medio Settecento. Dal 2012 al 2016 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia dell’Università di Genova. Negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 ha insegnato Storia sociale nel corso di Laurea triennale in Storia e Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova. Per l’anno accademico 2018-19 è stato docente aggregato di Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze storiche della stessa Scuola. A partire dall’anno accademico 2019-20 è docente aggregato sia di Storia militare che di Storia sociale.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.