.

livello elementare.

ARGOMENTO: NAUTICA

PERIODO: XXI SECOLO

AREA: STRUMENTI

parole chiave: compasso, calibro, misure di distanza

.

In un mondo in cui la digitalizzazione sembra aver sostituito le procedure tradizionali il vecchio compasso non ha perso il suo fascino. Molti di voi avranno notato nelle loro scatole vari accessori che si collegano alle due gambe sia come porta mine di grafite che come punte di metallo sottili. Oggi non parleremo dell’uso scolastico o professionale per il disegno che tutti, almeno una volta, abbiamo fatto a scuola, ma della sua lunga storia e delle sue non sempre conosciute applicazioni.

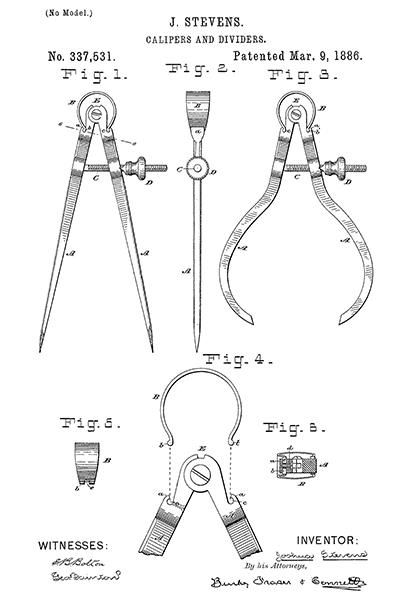

Tecnicamente, un compasso è un semplice strumento da disegno, dotato di due bracci incernierati, il primo culminante con una punta acuminata da posizionare con decisione in una posizione di riferimento, e l’altro, terminante con una sottile punta di matita, necessaria per tracciare un arco di cerchio o segnare una distanza. Nel campo nautico alla funzione di disegno si accoppia anche quella di misura, utilizzando due punte acuminate alla fine dei bracci.

I compassi erano noti sia ai Greci che ai Romani. Non a caso, il termine compasso deriva dal latino cum passus, con lo stesso passo, ovvero che mantiene la stessa misura. Nel tempo divenne lo strumento principale dell’architetto che lavorava su disegni a grandezza naturale di muratura. Questi compassi erano ovviamente di grandi dimensioni, spesso alti la metà di un Uomo. Leonardo da Vinci suggerì dei miglioramenti che includevano la cerniera a snodo (per aumentarne la rigidità) ed il compasso proporzionale regolabile (quelli precedenti inventati dai Romani avevano un perno fisso che dava la possibilità di avere un solo rapporto).

compasso proporzionale delle tavole di Leonardo

LEONARDO DA VINCI – Proportional compass with screw Leonardo and the Engineers of the Renaissance (imss.fi.it)

Le tavole di appunti di Leonardo da Vinci mostrano anche il compasso a trave con regolazione a vite per grandi raggi, nonché un compasso a punte intercambiabili, in cui un braccio aveva un morsetto per diversi mezzi di disegno, come grafite o gesso. Vedremo che questo tipo di compasso si rivelò perfetto per le applicazioni nautiche, in particolar modo per le esigenze di carteggio, utilizzando punte affilate in modo da poter sia prendere la distanza tra due punti su una carta nautica sia disegnare archi di ugual distanza con sorprendente precisione.

antichi compassi a calibro (125) Pinterest

Nel corso del Rinascimento ci furono molti tentativi per realizzare uno strumento universale che consentisse di effettuare calcoli aritmetici ed operazioni geometriche. L’esigenza era sentita soprattutto in campo militare dove la tecnologia delle armi da fuoco richiedeva sempre più precise cognizioni matematiche. Nacquero i calibri, particolari compassi adattati alle differenti esigenze. La parola calibro, dall’arabo qâlib che significa forma, è rimasta in uso per definire la misura del diametro interno della canna di un’arma da fuoco e la lunghezza della canna. I calibri a compasso furono messi a punto nella seconda metà del XVI secolo.

a sinistra il radio latino ed a destra il proteo militare … la loro forma, da chiusi, si avvicinava molto ad un pugnale … e forse potevano essere usati anche per quella funzione Galileo’s compass – History of an invention (imss.fi.it)

Tra i compassi dell’epoca ricordo il radio latino, che prese il nome dal suo ideatore il condottiero romano Latino Orsini (c. 1530- c. 1580), utilizzato per misurare le distanze, le altezze e le profondità, mediante operazioni di traguardo, e il proteo militare, di forma molto simile ad un pugnale, che riuniva in un unico strumento una vasta gamma di funzioni, dall’osservazione al calcolo ideato per essere utilizzato soprattutto in ambito militare.

il compasso di Galileo Galilei – museo galileiano Museo Galileo – Ingrandimento foto – Compasso di proporzione e topografico (Inv. 2510)

Tra di essi va annoverato il compasso geometrico e militare di Galileo Galilei che fu inventato a Padova nel 1597 all’Accademia Delia, fondata nella città veneta per l’istruzione matematica dei giovani nobili destinati alla carriera militare. Uno strumento geniale che consentiva di effettuare con estrema facilità ogni sorta di operazione aritmetica e geometrica: dall’estrazione delle radici quadrate e cubiche al disegno dei poligoni al calcolo di aree e volumi, dalla misura dei calibri delle armi al rilevamento geografico del territorio. Praticamente una specie di regolo che utilizzava sette linee proporzionali, tracciate sulle gambe del compasso, e quattro scale segnate sul quadrante. Nel 1606 Galileo pubblicò 60 copie de Le operazioni del compasso geometrico e militare, vendendole privatamente insieme ad altrettanti esemplari dello strumento. La produzione dei compassi fu affidata a un artigiano che lo scienziato ospitò per alcuni anni nella propria abitazione. Il successo provocò anche aspre polemiche, che cercarono di mettere in dubbio la paternità dello strumento.

Un modello di compasso “pantometro” di Michel Coignet (Usus duodecim divisionem regulae pantometrae, ms., 1610-1613, Firenze, Biblioteca Riccardiana, 859). Nel 1610, in occasione della polemica anti galileiana sull’origine del cannocchiale, Giovanni Camillo Gloriosi attribuì al matematico e ingegnere militare fiammingo Michel Coignet (1549-1623) l’invenzione del compasso “pantometro”, formato da due compassi a gambe piatte che portavano su ogni faccia tre scale proporzionali e destinato alla risoluzione di problemi geometrici, trigonometrici, gnomonici e cartografici. Il modello nella foto fu realizzato dalla ditta Dollond di Londra, probabilmente intorno all’inizio del XIX secolo, costruito in avorio con cerniera in ottone. Mostra 3 doppie scale, ripetute su ciascuna delle due gambe del settore. La prima è la linea dei seni (S, segnata in gradi da 10 a 90), per calcolare il seno di un dato angolo; e due linee di tangenti, entrambe etichettate con T, per trovare la tangente . Tra la linea T e la linea S su ciascuna gamba c’è un’altra linea di tangenti segnata in gradi da 45 a 75. Tutte queste doppie scale hanno lo zero in corrispondenza della cerniera del settore. Le tre scale divise che corrono lungo i bordi esterni delle due gambe sono scale logaritmiche. By Hand and Eye | Root Simple

Ad esempio, altri detrattori di Galileo tentarono di attribuire l’invenzione al matematico olandese Michel Coignet che, con l’aggiunta di nuove linee proporzionali per estendere i campi di applicazione sviluppò il compasso pantometro. Muzio Oddi inventò il compasso polimetro e, Ottavio Revesi Bruti, l’archisesto, un compasso dotato di linee proporzionali per il disegno degli ordini architettonici. Numerose varianti furono elaborate nel XVII e XVIII secolo, mentre nel corso del XIX secolo, il compasso di proporzione fu gradualmente sostituito dalla diffusione di raffinatissimi regoli calcolatori che sopravvissero negli studi tecnici degli ingegneri, degli architetti e dei geometri fino all’avvento del computer, ovvero agli anni ’70.

Disegno raffigurante un regolo calcolatore con diverse scale – da Peter Nicholson, Practical Builder, 1837 Galileo’s compass – History of an invention (imss.fi.it)

Non a caso la dotazione degli ufficiali di marina italiani nel primo anno di Accademia comprendeva un regolo per i calcoli ingegneristici, nel tempo sostituto dalle prime calcolatrici digitali. Ma questa è un’altra storia. I compassi restarono a lungo come strumenti di disegno tecnico. Ricorderete tutti le proiezioni geometriche fatte i tempi delle scuole Superiori, per riportare misure da un asse all’altro. Se questo strumento restò a lungo sui tavoli di ingegneri , architetti e geometri, almeno fin all’avvento dei programmi CAD , come vedremo in seguito, la loro applicazione nel campo nautico rimase indispensabile sui tavoli di rotta tradizionali, dove il vecchio compasso rimase a lungo sia nella versione “classica” che, un pò meno, a balaustrino (per effettuare disegni o misure di maggior precisione).

Ad esempio il compasso di precisione a balaustrino permette di tracciare circonferenze di piccolo raggio, estremamente precise, grazie ad una vite micrometrica che consente piccolissime variazioni dell’apertura dei due bracci. Teniamo conto che anche un millimetro può significare molto su una carta nautica a seconda della scala utilizzata.

calibri e compassi a balaustrino realizzati da J. Stevens – 1886

Il compasso nautico

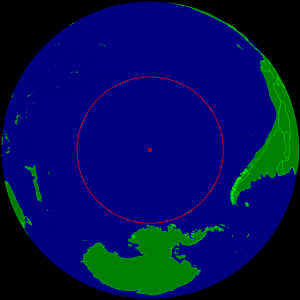

Un uso del compasso semplice, che si è mantenuto nel tempo, è quello nautico. In realtà si dovrebbe chiamare calibro divisore (in inglese divider) in quanto veniva utilizzato anche per misurare una distanza tra due punti su una mappa.

Compasso da carteggio nautico XVII sec. realizzato in ottone, aveva una lunghezza di 10,5 cm – conservato all’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. La particolare conformazione di questo tipo di compassi consentiva l’apertura delle gambe con una sola mano, in modo da facilitarne l’uso durante la navigazione. I Medici e le Scienze (imss.fi.it)

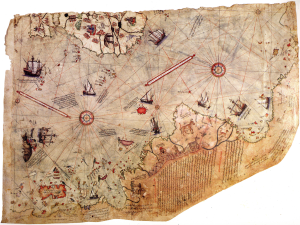

Come sappiamo, le due estremità dei bracci del compasso vengono portate nei due punti di cui si vuole misurare la distanza e quindi l’apertura è convertita nella distanza effettiva sia attraverso il raffronto con dei righelli di misura, oppure direttamente su una scala disegnata sulla mappa. Su una carta nautica la distanza è misurata su quella della latitudine che compare ai lati verticali della carta nautica. Il calcolo è semplice e basta ricordandoci che per convenzione un minuto di un qualsiasi meridiano di longitudine, è stato approssimato ad un miglio nautico (1852 metri o 2000 iarde). Ovviamente le carte a grande scala (ad esempio i portolani) consentono misure più precise di quelle a piccola scala usate per i trasferimenti.

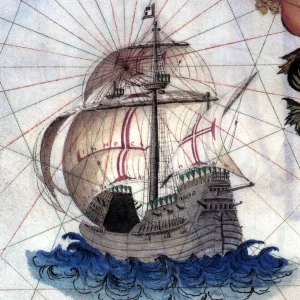

Nel Regno Unito, i compassi furono utilizzati principalmente tra il 1600 e il 1700 per misurare la lunghezza delle coste rispetto alla scala o alla latitudine di una carta nautica. Nacquero versioni moderne che utilizzano punte e bracci incrociati in acciaio inossidabile per essere usati con una sola mano. I compassi in acciaio e l’ottone si rivelarono più duraturi, robusti e meno costosi di quelli precedenti realizzati con diversi materiali, dal legno all’argento.

Compasso nautico a punte e bracci incrociati Compasso inglese in ottone lucidato – L. 177mm #OS2614162 (nautimarket-europe.com)

In sintesi, il compasso, che conosciamo ed impieghiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, ha una storia veramente millenaria e la sua precisione e semplicità di uso ne fanno ancora oggi uno strumento indispensabile in tanti campi e, soprattutto, che non ci abbandona mai nel momento del bisogno.

Andrea Mucedola

immagini, se non attribuite, photo credit @andrea mucedola

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo