livello elementare

.

ARGOMENTO: STORIA NAVALE ROMANA

PERIODO: EPOCA ROMANA

AREA: DIDATTICA

parole chiave: Architettura navale, Storia navale romana

Le quinqueremi veloci

Nelle successive operazioni navali del conflitto, i Romani conseguirono ancora diversi successi, ma subirono anche delle perdite immani a causa di tre disastrosi naufragi causati dalle tempeste [27]. Tutto lascia pensare che, dopo i due primi naufragi (255 e 253 a.C.), i Romani abbiano abolito i corvi, avendo valutato che quell’ingombrante e pesante struttura sistemata a prua avesse compromesso la stabilità delle proprie navi in navigazione nella burrasca [28]. È comunque certo che da quel momento i corvi non risultano mai più presenti. Qualche anno dopo, peraltro, i Romani subirono inopinatamente la loro prima ed unica sconfitta in battaglia navale (acque di Trapani, 249 a.C.).

I Romani avevano fino allora pervicacemente compensato tutte le perdite navali subite, mettendo in cantiere centinaia e centinaia di quinqueremi, sempre sul modello di quelle cartaginesi. Ma quando le loro due maggiori flotte furono annientate nel giro di pochi giorni, per la sconfitta di Trapani e per la terza rovinosa burrasca (249 a.C.), essi ebbero bisogno di una congrua pausa per ricostituire le risorse umane e finanziarie necessarie all’armamento di una nuova grande forza navale.

Nel frattempo, tuttavia, i fabri navales romani avevano iniziato a studiare le peculiarità tecniche di due singolari quadriremi che erano state catturate l’anno precedente nel corso del blocco navale del porto di Lilibeo [29]. Si trattava di due unità che avevano sfruttato la loro maggiore velocità e le loro eccezionali qualità evolutive per violare ripetutamente il blocco romano, destando la sorpresa e l’ammirazione degli stessi Romani, che erano infine riusciti ad impossessarsene [30]. Sulla base dell’esperienza acquisita, i costruttori navali romani riuscirono a progettare un nuovo tipo di quinquereme veloce [31], dotando tale unità di caratteristiche nautiche altrettanto valide di quelle delle due quadriremi catturate.

Nel 242 a.C., quando i Romani furono in condizioni di armare una nuova flotta, essi misero in cantiere 200 quinqueremi, tutte del nuovo tipo. Con tali navi e con equipaggi perfettamente addestrati, Caio Lutazio Catulo conseguì l’anno seguente la decisiva vittoria navale delle Egadi (10 marzo 241 a.C.), in seguito alla quale i Cartaginesi si rassegnarono a richiedere la pace ed a rinunciare alla sua supremazia navale [32].

Successivamente, le quinqueremi vittoriose alle Egadi continuarono ad essere il tipo di nave fondamentale di tutte le flotte romane impiegate nell’arco di oltre due secoli, per consolidare il dominio del mare da parte dei Romani e per consentire la progressiva espansione di Roma su tutte le sponde del nostro mare, fino alla costituzione dell’Impero.

Le navi da sbarco di Cesare

Nel quarto anno del suo proconsolato in Gallia (55 a.C.), Giulio Cesare decise di effettuare un primo sbarco navale in Britannia. L’operazione, intesa come un’iniziale presa di contatto con l’isola, aveva uno scopo dissuasivo nei confronti dei Britanni che avevano inviato aiuti alle guerre galliche, soprattutto l’anno precedente in occasione della grande rivolta degli Aremorici [33]. Cesare possedeva già una flotta sull’oceano Atlantico, avendola fatta costruire sulla Loira proprio per combattere contro gli Aremorici. Dopo averli sconfitti con una memorabile vittoria navale conseguita nelle acque a sud della Bretagna [34], egli fece trasferire la flotta romana fino ad Izio, porto sul passo di Calais. Da lì condusse la sua prima spedizione in Britannia con due legioni imbarcate su 80 navi onerarie, mentre le navi da guerra fornirono il sostegno allo sbarco, duramente contrastato dai nemici [35].

Rientrato felicemente in Gallia alla conclusione della pace con i Britanni, Cesare decise di mettere subito in cantiere delle nuove navi actuariae, al fine di disporre di una flotta più ampia, a partire dalla successiva primavera, per poter condurre una più nutrita spedizione nell’isola, con cinque legioni e duemila cavalieri. Egli volle tuttavia evitare l’inconveniente riscontrato al primo sbarco, quando i legionari che erano saltati in acqua dalle navi venivano bersagliati dai proiettili nemici mentre compivano il lungo percorso verso la spiaggia, essendo oltre tutto impacciati dal peso delle armi. In quella circostanza egli aveva limitato il pericolo utilizzando molto felicemente le navi da guerra ed i mezzi navali minori [36]. Ma quelle stesse misure non sarebbero state altrettanto efficaci per uno sbarco di dimensioni alquanto più ampie.

L’esigenza di Cesare era dunque quella di disporre di navi che non fossero costrette, come le onerarie, ad ancorarsi molto lontane dalla spiaggia. Pertanto, tenendo anche presente certe caratteristiche che egli aveva osservato con interesse nelle navi oceaniche dei Galli [37], lo stesso proconsole romano fece progettare ai suoi esperti un nuovo tipo di unità actuaria (a vela ed a remi) dallo scafo più largo, più basso e più leggero di quelli usati nel Mediterraneo, al fine di avere un minor pescaggio e consentire un maggiore avvicinamento alla spiaggia dello sbarco navale. Inoltre, limitando l’altezza sull’acqua delle unità, Cesare si era prefisso lo scopo di rendere più spedite le operazioni di sbarco degli uomini, degli animali da soma e dei materiali [38].

Con queste actuariae, costruite sulla Senna in numero di 600, e con la protezione delle vecchie unità ed altre 28 nuove grandi navi da guerra, Cesare effettuò il suo secondo sbarco navale in Britannia senza alcuna difficoltà, anche perché i barbari si ritirarono terrorizzati alla vista di oltre 800 navi romane in rapido avvicinamento alla spiaggia [39]

Le poliremi turrite di Agrippa

Una dozzina di anni dopo, il giovane triumviro Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, avviò la lotta contro la pirateria esercitata dalle flotte di Sesto Pompeo [40], arbitrariamente insediatosi in Sicilia. Poiché le incursioni navali di queste flotte colpivano in modo sempre più preoccupante le coste tirreniche e le rotte marittime dei rifornimenti vitali di Roma, i triumviri tentarono a più riprese di rimuovere questo problema con la diplomazia, ma senza ottenere alcun risultato durevole. Toccò invece al solo Ottaviano gestire la guerra navale, che egli poté condurre solo saltuariamente e con il contributo di alcuni suoi collaboratori, vedendo tuttavia che i suoi sforzi venivano costantemente vanificati dalla spiccata perizia e scaltrezza degli avversari [41].

All’inizio del 37 a.C., finalmente, Ottaviano poté conferire l’intera responsabilità della guerra navale contro questa esiziale pirateria a Marco Agrippa, suo amico coetaneo e suo prezioso collaboratore [42], che era stato eletto console per quell’anno. Il giovane console fece innanzi tutto costruire un nuovo porto estremamente capiente, il Porto Giulio [43], per radunarvi le navi già impostate da Ottaviano e per addestravi tutti gli equipaggi, e lo dotò di efficienti cantieri navali per potenziare considerevolmente la flotta.

Lo stesso Agrippa mise quindi in costruzione le nuove navi da guerra con le quali intendeva misurarsi personalmente con le temibili flotte piratiche basate in Sicilia. Egli volle che tali unità fossero più grandi e robuste di quelle avversarie. Esse dovevano essere in grado di resistere agli assalti nemici, per l’altezza delle murate, per la saldezza delle strutture e per lo spessore del fasciame [44]. La loro maggior capienza, inoltre, doveva consentire di imbarcarvi un maggior numero di classiari [45]. Per consentire a questi ultimi di combattere da una posizione sopraelevata e protetta, prima dell’arrembaggio, le unità erano dotate di alte torri da combattimento, sistemate a prora e talvolta anche a poppa.

Vengono attribuite ad Agrippa anche due invenzioni: delle torri a scomparsa [46], tali da poter essere erette molto rapidamente sul ponte di coperta prima dell’ingaggio, in modo da sorprendere il nemico, e l’arpax [47], una sorta di arpone lanciato da una catapulta per afferrare da lontano la nave avversaria da assalire con l’arrembaggio.

Con le sue nuove navi così allestite, Marco Agrippa poté misurarsi per mare nel migliore dei modi con la flotta avversaria, sino allora invitta. Dopo un primo netto successo conseguito nelle acque di Milazzo, egli riportò la vittoria decisiva in quelle di Nauloco (3 settembre 36 a.C.). Sesto Pompeo, avendo praticamente perso tutta la sua flotta (salvò solo 17 navi su 350), fuggì dalla Sicilia lasciando il mare libero e sicuro.

fine parte II – continua

Domenico Carro

Note

[27] Liv. 42, 20, 1; Pol. 1, 36-39 e 49-55; Eutr. 2, 22-23 e 26; Oros. 4, 9, 5-11 e 10, 3; Diod. 23, 18-19 e 24, 1-4. Per effetto di questi tre naufragi, i Romani persero più di 280 quinqueremi nelle acque di Camarina (255 a.C.), oltre 150 analoghe unità al largo di capo Palinuro (253 a.C.), nonché 120 navi da guerra e quasi 800 onerarie nei pressi di Eraclea Minoa (249 a.C.).

[28] J. H. Thiel, Studies on the history of Roman sea-power in republican times, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1946.

[29] Pol. 1, 41-47; Diod. 24, 1.

[30] Le due quadriremi erano state condotte da un certo Annibale Rodio, comandante molto abile, e da un suo baldanzoso emulo. La nave di quest’ultimo venne bloccata dai Romani su dei relitti sommersi. Essa fu poi armata dagli stessi Romani per inseguire e catturare quella del Rodio.

[31] Polibio precisa che i Romani “avevano cambiato il metodo di costruzione delle navi e avevano eliminato ogni peso, tranne quello del materiale indispensabile alla battaglia navale”.

Per le caratteristiche della quinquereme romana, si rimanda all’approfondito ed interessante studio di Piero Pastoretto e Umberto Maria Milizia, “Le Quinqueremi”, Edizioni Artecom, Roma, 2008

Secondo tale studio l’unità aveva 60 remi per lato disposti a coppie sfalsate su due ordini; ciascuna coppia di remi era manovrata da una squadra di 5 rematori: 3 per il remo dell’ordine superiore e 2 per quello inferiore. Oltre ai 300 rematori, erano imbarcati 120 classiari (vedi successiva nota 45) e altri 30-40 uomini, fra marinai e servizi vari. Dimensioni stimate dell’unità: lunghezza fuori tutto ~57 m; larghezza 9 m; immersione ~1.50 m; lunghezza remi 8.50 m; velocità 3-5 nodi; spunto 6-7 nodi.

[32] Pol. 1, 61-63 e 2, 27; Eutr. 2, 27; Oros. 4, 10, 7; Diod. 24, 11; Nep. 22, 1, 3; Val. Max. 6, 6, 2; App. Sic. 2; Flor. epit. 1, 18, 37. Con la vittoria navale delle Egadi i Romani privarono i Cartaginesi di circa 190 navi (63 catturate e 125 affondate), perdendone a loro volta solo 12 (affondate).

[33] Caes. Gall. 3, 7-9. Alla guerra Venetica (pilotata dai Veneti transalpini) non contribuirono solo le popolazioni dell’Aremorica (penisole della Bretagna e del Cotentin) ma tutte quelle delle regioni costiere della Gallia settentrionale, fra le foci della Loira e del Reno. Si trattò della più estesa coalizione antiromana mai costituita in Gallia prima della rivolta generale capeggiata quattro anni dopo da Vercingetorige.

[34] Caes. Gall. 3, 13-15. In quella battaglia navale (fine luglio 56 a.C.), le navi romane – sottili, leggere e manovrate a remi – riuscirono ad annientare una poderosa flotta di 220 navi oceaniche galliche, dalle alte murate, dalle robuste fiancate a prova di rostro, e che navigavano a vela spinte da un forte vento in poppa.

[35] Caes. Gall. 4, 20-26. La prima spedizione navale in Britannia si svolse fra il 5 ottobre ed i primi di novembre 55 a.C.. I barbari opposero una feroce resistenza allo sbarco romano, prima scagliando proiettili dalle scogliere di Dover, approdo temporaneo delle navi di Cesare, e poi andando ad accogliere i Romani sulla spiaggia di ciottoli di Deal, per impedire ai legionari di raggiungere la riva.

[36] Le navi da guerra romane effettuarono il tiro contro costa con le macchine da getto per interdire al nemico la possibilità di scagliare le loro armi sui legionari romani che sbarcavano. Nel contempo, le imbarcazioni cariche di classiari navigarono verso la spiaggia per proteggere i soldati in acqua.

[37] Caes. Gall. 3, 13; Strab. 3, 5, 1. Durante la guerra Venetica, Cesare aveva osservato che le navi dei Galli avevano le carene molto più larghe ed alquanto più appiattite di quelle romane, per affrontare meglio i bassi fondali al riflusso della marea e per poter anche posarsi a secco quando la marea si ritirava.

[38] Caes. Gall. 5, 1. Non può sfuggire la singolare analogia fra i requisiti dettati da Cesare e le caratteristiche salienti dei modern mezzi navali adibiti agli assalti anfibi.

[39] Caes. Gall. 5, 2-8. Il secondo sbarco navale in Britannia si svolse ai primi di luglio 54 a.C.. La spedizione oltre-Manica si concluse tre mesi dopo. I Britanni si astennero, negli anni seguenti, dal fornire ulteriori aiuti alle ribellioni dei Galli.

[40] Sesto Pompeo, secondogenito di Pompeo Magno, aveva occupato la Sicilia l’anno dopo la morte di Cesare. Egli esercitò per molti anni la pirateria contro Roma e l’intera Italia, utilizzando ingenti forze navali armate da sbandati e poste sotto il comando di ex capi pirati catturati a suo tempo da suo padre.

[41] Liv. per. 128; Suet. Aug. 16; App., civ. 4, 85 e 5, 80-92. I principali comandanti delle flotte di Ottaviano furono Quinto Salvidieno Rufo nel 42 e Gaio Calvisio Sabino nel 38 a.C..

[42] Marco Vipsanio Agrippa, amico di Ottaviano fin dall’infanzia, aveva allora poco meno di ventisei anni, ed era già uno dei suoi più stretti collaboratori. Egli era però destinato a diventare, non solo il principale consigliere del futuro Augusto, ma anche il suo braccio destro, suo genero (e quindi padre ed avo di molti Cesari), nonché imperatore a sua volta, a fianco dello stesso Augusto.

[43] Flor. epit. 2, 18, 6; Suet. Aug. 16; Vell. 2, 79, 1-2; Cass. Dio 48, 49-51. Il Porto Giulio fu costruito utilizzando due specchi d’acqua naturali, i laghi Averno e Lucrino, che vennero congiunti da un canale navigabile e messi in comunicazione con il mare aprendo nella duna litoranea un passaggio protetto da dighe foranee.

[44] Cass. Dio 49, 1. Oltre ad alcune grandi esaremi (per lo più impiegate come navi sede comando, per Ottaviano e per lo stesso Agrippa), la maggior parte delle nuove unità doveva essere sempre del tipo delle quinqueremi, ma con caratteristiche più rispondenti e con maggiori capacità belliche.

[45] I classiari erano i militi navali combattenti, ovvero l’efficiente anticipazione romana delle moderne fanterie navali, come i nostri fucilieri di Marina (Brigata Marina S. Marco) o i “marines” anglosassoni. Essi provvedevano ad arrembare e catturare le navi nemiche, oltre a condurre sbarchi navali ed operazioni in costa.

[46] Cass. Dio 49, 1. I Romani, peraltro, utilizzavano già delle torri pieghevoli (turres plicatiles) nelle operazioni terrestri, come fece Gaio Cassio Longino (il cesaricida) nel suo assedio di Rodi.

[47] App. civ. 5, 118. L’arpax ci è stato descritto come un arpone di legno rivestito in ferro, lungo oltre 2 metri, munito di una punta uncinata e di due anelli cui erano assicurati dei cavi che venivano alati con degli argani per avvicinare la nave nemica agganciata e portarsi all’abbordaggio.

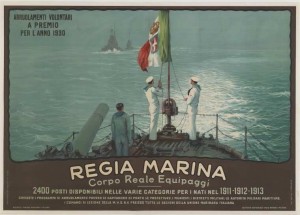

in anteprima e nell’articolo foto dal Museo di Ventotene – credit @ andrea mucedola

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE

![]()

- autore

- ultimi articoli

ammiraglio di divisione della Riserva della Marina Militare Italiana, dal momento del suo ritiro dal servizio attivo, assecondando la propria natura di appassionato cultore della Civiltà Romana, ha potuto dedicarsi interamente all’approfondimento dei suoi studi storiografici, nell’ambito dei quali ha pubblicato numerosi libri e saggi, creato l’interessantissimo sito ROMA AETERNA ed il foro di discussione FORVM ROMAETERNA (2001-2013), poi sostituito dall’istituzione di pagine estratte da “Roma Aeterna” nelle maggiori reti sociali, quali Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, etc. Non ultimo, l’ammiraglio Carro è relatore in importanti convegni, nazionali ed internazionali sui temi della storiografia romana e della salvaguardia della cultura marittima.